Durante a economia da borracha, a Amazônia - representada por Manaus e Belém no comércio mundial - vivenciou um período de prosperidade que se refletiu em políticas de embelezamento e investimentos em infraestrutura urbana. Cidades foram improvisadas no coração da selva: abandonaram as características simples de vilas e adotaram o glamour das metrópoles europeias. Edinea Mascarenhas, em sua obra A ilusão do fausto, destaca que Manaus transformou-se na capital da borracha, e o atraso e a feiura deram lugar ao moderno e ao belo. Para cada igarapé aterrado, surgia uma avenida; o ferro substituía a madeira; a alvenaria, o barro; a telha, a palha; os bondes tomavam o lugar das carroças; a luz elétrica suplantava a iluminação a gás. Antigos costumes foram abandonados, o indígena passou a ser moldado como trabalhador urbano, e tudo deveria ter traços europeus - da arquitetura aos hábitos cotidianos.

No entanto, além de o capital investido na produção gomífera ser majoritariamente estrangeiro, quase todas as infraestruturas e os serviços urbanos foram assumidos por empresas inglesas (transporte, saneamento, energia, entre outros). Samuel Benchimol, em Navegação e transporte na Amazônia, aponta que, até 1911, foram realizados investimentos da ordem de US$ 1,4 bilhão para fomentar a logística e os serviços públicos e privados:

• O estado do Amazonas, em parceria com os concessionários dos serviços públicos, contraiu dívidas da ordem de US$ 200 milhões;

• As grandes empresas de navegação encomendaram embarcações transatlânticas no valor de US$ 280 milhões para realizar o transporte de cargas e passageiros com a Europa e Estados Unidos (54 vapores com elevada capacidade de carga);

• As casas aviadoras e os armadores particulares gastaram mais de US$ 500 milhões na compra de navios a vapor que se adequassem à navegação interior (122 navios);

• Os barracões adquiriam embarcações para transporte de cargas entre os seringais.

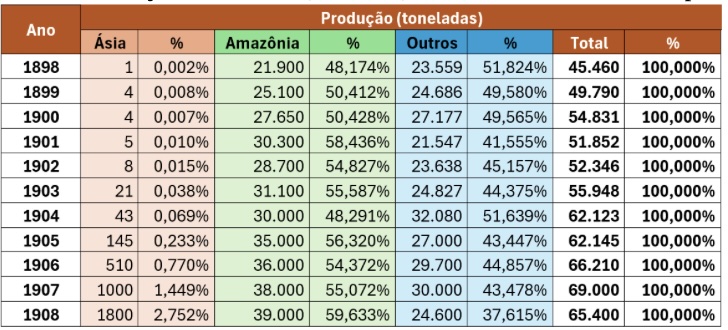

Entre 1890 e 1912, empresários locais se endividaram como nunca visto na história econômica brasileira. Confiando no monopólio brasileiro da produção de borracha, não perceberam a dinâmica da produção global e os eventos que alteravam o cenário internacional. Em 1898, chegou ao mercado a primeira tonelada de borracha asiática - 22 anos após o contrabando das sementes da seringueira - negociada na Bolsa de Valores de Londres. Embora a produção asiática representasse menos de 3% do total mundial até 1908 (Quadro 1), sua expansão seguiu uma lógica muito distinta. Enquanto a produção amazônica, já significativa, crescia em ritmo aritmético por meio da exploração de áreas nativas e maior número de trabalhadores por hectare, a produção asiática evoluía geometricamente, com maior densidade de árvores por hectare em plantações racionais e uso mais eficiente da mão de obra.

Quadro 1: Produção de borracha (toneladas) - Ásia, Amazônia e demais países

Fonte: Reis (1965); Loureiro (2008)

O monopólio da produção cafeeira contribuiu, em certa medida, para antecipar o monopólio asiático na produção de borracha. A alta produtividade da lavoura cafeeira brasileira, no final do século XIX, provocou uma queda vertiginosa nos preços do café no mercado internacional, a ponto de somente os produtores brasileiros poderem se sustentar. Warren Dean (1989), ao levantar dados sobre esse fenômeno, destaca que muitos cafeicultores asiáticos foram forçados a abandonar a cultura do café e migrar para o cultivo da borracha - que, à época, apresentava preços elevados e recebia apoio do governo britânico. Como consequência, apenas na Malásia foram estabelecidos mais de 20 mil hectares de seringais em 1899, o que culminaria nas safras do quinquênio de 1908 a 1912, que acabaram desbancando o monopólio amazônico.

Entre 1907 e 1908, os preços da borracha no mercado mundial já indicavam aos investidores e às autoridades brasileiras que um novo tempo se avizinhava. Contudo, esses sinais foram ignorados. Não se acreditava que a borracha asiática representasse ameaça à produção silvestre amazônica. De forma equivocada, atribuiu-se a crise de preços ao excesso de oferta do produto. Além disso, acreditava-se que, por ser negociada nas bolsas de valores, a borracha seria estocada por compradores internacionais com fins especulativos, obedecendo à clássica lógica econômica: "excesso de oferta reduz preços; excesso de demanda os eleva." Na prática, enquanto se supunha que a queda nos preços fosse provocada pela especulação, negligenciava-se o fato de que todas as variáveis envolvidas eram externas, e que nada mais poderia ser feito pelo Brasil em curto prazo. A borracha asiática que invadira o mercado era fruto de três décadas de pesquisa científica e estímulo à produção.

O monopólio amazônico, por sua vez, foi o principal fator que desestimulou o cultivo da seringueira antes da crise. A ausência de concorrência acomodou o empresariado, que via os investimentos na melhoria do processo produtivo como custos e não como estratégia de valorização. Para agravar o cenário, os altos preços de venda, associados ao longo tempo de retorno de um seringal cultivado, afastavam qualquer perspectiva de empreendedorismo. A borracha acabou sendo tratada como uma mera "oportunidade econômica", preferindo-se o regime do barracão, que assegurava a apropriação direta dos lucros. Havia ainda a crença de que a abundância de seringueiras na floresta amazônica seria suficiente para suprir qualquer demanda e que a espécie não teria condições ecológicas de cultivo fora de seu habitat natural.

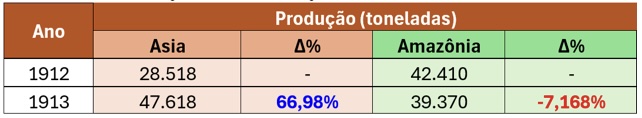

Entretanto, a borracha asiática - que nos dez primeiros anos de comercialização internacional representava menos de 3% da produção mundial - alcançou 28% em 1912. No mesmo período, a Amazônia, antes líder com mais de 60% da produção global, caiu para pouco menos de 43%. O golpe definitivo na economia amazônica da borracha ocorreu em 1913, quando a produção silvestre da região (39,3 mil toneladas) foi ultrapassada pela produção racional asiática (47,6 mil toneladas) pela primeira vez. Comparando com o ano anterior, em 1913 a produção amazônica teve queda de 7,17%, enquanto a asiática cresceu 66,98%, superando a produção brasileira em mais de 8 mil toneladas (Quadro 2).

Quadro 2: Variação % da Produção de borracha - Ásia e Amazônia

Fonte: Reis (1965); Loureiro (2008)

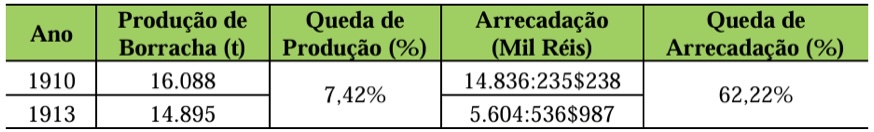

A chamada "façanha asiática" não teve nada de extraordinário, tratou-se do resultado direto da racionalidade capitalista industrial aplicada à readequação dos processos produtivos em ambientes planejados. O modelo asiático explorava a força de trabalho tanto quanto na Amazônia, mas com custos significativamente menores. A ampliação da oferta de borracha no mercado mundial causou uma forte defasagem nos preços, gerando efeitos perversos - como ocorreu na economia do Estado do Amazonas, reflexo também observado em proporções similares na economia paraense. Como exemplo concreto, entre 1910 e 1913, a produção amazonense reduziu-se em 7,42% e esse declínio provocou uma queda abrupta na arrecadação estadual, da ordem de 62,22%, evidenciando a absoluta dependência do erário público em relação a um único produto de exportação (Tabela 1).

Tabela 1: Arrecadação e Produção do Estado do Amazonas no comércio de borracha, 1910 e 1913.

Weinstein (1993, p. 225); Dias (2007, p. 52)

A crise de preços reduziu a produtividade dos seringais amazônicos, cujos custos eram majorados pelos altos fretes, diminuindo significativamente as rendas de seringalistas e seringueiros. A produção tornou-se insuficiente para atender às encomendas das casas aviadoras, que, por sua vez, enfrentaram dificuldades para quitar dívidas, desativaram rotas comerciais e, por fim, encerraram suas atividades. O Estado viu suas receitas encolherem a tal ponto que deixou de ter recursos para fomentar atividades produtivas; os bancos restringiram o crédito para a Praça de Manaus e Belém; as grandes fortunas se dissolveram na mesma proporção em que haviam sido construídas, e, por fim, a iniciativa privada externa - principal fonte de financiamento da dinâmica econômica da borracha - iniciou o processo de retirada dos investimentos.

A sociedade moldada pela economia da borracha ficou órfã: o monopólio ruiu; a economia entrou em estagnação; as empresas que haviam se instalado para explorar o mercado gomífero faliram; as infraestruturas públicas e privadas montadas para sustentar o comércio exportador foram desmobilizadas; e as que permaneceram acabaram sucateadas ou abandonadas, deixando a população desempregada.

Diante desse colapso, a Amazônia precisou trilhar o caminho de retorno ao poliextrativismo, na tentativa de identificar um novo produto capaz de substituir a borracha. No próximo editorial, abordaremos as medidas adotadas para enfrentar o novo cenário de crise econômica e as esperanças depositadas na retomada do crescimento.

Marcelo Souza Pereira, é Economista, Especialista em Gerência Financeira, Mestre em Desenvolvimento Regional, Doutor em Sustentabilidade na Amazônia. É ex-superintendente da SUFRAMA e servidor público cedido à Câmara Federal.

Portal SGC